La posibilidad de una tragedia

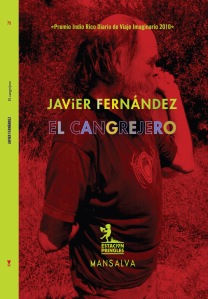

Sobre El cangrejero, de Javier Fernández (Ed. Mansalva)

¿Entrar a la realidad o salir de ella? ¿Evitar la ficción o toparse con esa encrucijada? Llegar hasta el impacto de una intersección donde todo vuela por los aires, con un estallido por lo que nunca nadie volverá a ser lo que fue. El atropellado es simplemente una imagen indeleble que quiere borrarse del todo.

El instante del choque queda en la memoria como algo pendiente, inconcluso, como el rumor de los testigos que dicen lo que pudo ser una tragedia. Y que se mienten, impactados por lo real, entrecruzándose en el espacio de un brevísimo lapso de tiempo, en el que el accidente persiste en la escena detenida.

El instante del choque queda en la memoria como algo pendiente, inconcluso, como el rumor de los testigos que dicen lo que pudo ser una tragedia. Y que se mienten, impactados por lo real, entrecruzándose en el espacio de un brevísimo lapso de tiempo, en el que el accidente persiste en la escena detenida.

Allí comienza una espera llena de desconcierto, los otros, los que en verdad nada les importa, están casi divertidos por las situación, y viven su propia desventura como insustancial, conmocionado no consigue ni siquiera pensar en sí mismo.

Asiste a los acontecimientos, como si ellos fueran exteriores y se desarrollaran como una película mal filmada, pasa por varios despachos de la comisaría y se siente como un tipo sin ninguna protección que observa los carteles oficiales y los mira mecánicamente, relata las cosas escueta y objetivamente, como si se convenciera de que está engañándose, y nada le interesara del todo.

Al salir, otra vez, la gente se dispone a devolverlo a las cuestiones de todos los días, el lenguaje judicial le marca que debe marcar la culpa con trabajos no remunerados en la vicaría de Belgrano, durante lo que dure el proceso, como un individuo bien comportado y prolijo.

Las normas del reglamento se dictan para los cangrejos menesterosos y fijan condiciones, estados, obligaciones, y sobretodo horarios.

El mecanismo de la venta de ropa (aparentemente dedicado a los carenciados) es utilizado con trampa por los comerciantes para conseguir buenos precios. La lógica de ese sitio, es ser lo que no es, pero aparentarlo, los paradores donde los crotos hacen como que los que deambulan, los pobres-pobres, están simuladamente beatificados por esta santería que los amontona, para que no se dejen ver. La hipócrita fraternidad, la estúpida solidaridad, son parte de la mentira nauseabunda.

Con displicencia, se narra de costado, una historia de borracheras, codo a codo, con esos exhombres que están destinados a no significar nada, y a flotar por una ciudad que hace lo posible para ignorarlos como un mal de época, que no siendo evitable, huele a podredumbre nostálgica.

Los voluntarios sirven y cocinan los guisos rancios, empeñados en ser útiles. Los cirujas cartoneros eluden el trabajo, ya instalados en esas ranchadas, donde los recluyó la sociedad decente, que de cualquier forma, quiere que se evaporen de allí.

Los que son de la trama se esconden o desaparecen en la urbe.

Llevar de un lado al otro la ropa sucia, barrer, recoger los vasitos de plástico y lavarlos, ¿será servir, cumplir con las tareas comunitarias? La mirada es sesgada, los empeños irrealizables. Estatuitas de vírgenes o de santos, carteles moralizantes de foco a ningún voltaje, colaboran en el zigzagueo.

“Mi operación es imperceptible, silenciosa, disimulada”. Javier está y no está allí. Se invisibiliza para poder ser irónico, sigue ausente, faltó a la cita, sabe que no es un igual, pero por momentos se siente cangrejo, roñoso, se fuga sin solemnidad.

Los banquetes populares, más insulsos no podrían ser, como si todos fueran transeúntes destinados a rodar, bañarse a medias, e irse de nuevo a la ciudad hostil.

Rituales optimistas, encuentros ocasionales, desperdicios humanos que remedan rictus y fraudes embebidos por el alcohol, dulce desesperanza y droga.

Los estupefacientes son un punto de reunión, la posibilidad de que en el mareo se juntaran o se despedazaran, siguiendo cada cual el mambo propio, como si así lograsen astillarse.

Tener asco, embriagarse de lugares comunes, ese grupo errante se dispersa, se atrae entre sí, y como marcados por la muerte y el olvido, se mantienen en la caja de vidrio que quiere aislarlo.

¿Esa familia, esa comunidad brancaleónica, grotesca, se distribuye en los rincones urbanos, y detrás de cada cangrejo (el que anda para atrás o para el costado, el desviado, el invertido, el hombre que mira a otro hombre bañarse en el parador) hay historias que no cierran, sin techo, a la interperie, que íntimamente se descuidan?

La escalinata donde dormía alguno se enrejó, el paisaje ciudadano entonces se recompuso. Hay odios mutuos que cobran vida nueva.

Existen exhombres que nada les importa, y otros están entregados a esas costumbres miserables.

Los repudiados son indigentes con ínfulas y hábitos rastreros (viajes en taxi, ser empleados, sentirse distintos de los parias)

¿Hasta dónde llegan las heridas y los tajos profundos que portan los que están expuestos porque andan en la calle, ellos van desapareciendo de a poco, casi sin que los demás lo noten.

Cuidar coches, ser libidinosos, borrachos, drogones, son estigmas que la rueda, la pendiente, transforman en señales y signos.

Tomar alcohol de quemar, tomar orín sin darse cuenta, son cuestiones extraviadas, que salen de su cauce y son intrascendentes.

La certeza de morir es una advertencia y un lloriqueo, ¿De que lado está la verdad?

¿En el realismo extremo, o en la ficción que lleva a lo imaginario? No hay sin registro, sino sobreviene lo fatal. “Escribo esto para que mis cangrejos tengan lugar seguro.” El guardián de mil formas de pobreza.

Asiste a los acontecimientos, como si ellos fueran exteriores y se desarrollaran como una película mal filmada, pasa por varios despachos de la comisaría y se siente como un tipo sin ninguna protección que observa los carteles oficiales y los mira mecánicamente, relata las cosas escueta y objetivamente, como si se convenciera de que está engañándose, y nada le interesara del todo.

Al salir, otra vez, la gente se dispone a devolverlo a las cuestiones de todos los días, el lenguaje judicial le marca que debe marcar la culpa con trabajos no remunerados en la vicaría de Belgrano, durante lo que dure el proceso, como un individuo bien comportado y prolijo.

Las normas del reglamento se dictan para los cangrejos menesterosos y fijan condiciones, estados, obligaciones, y sobretodo horarios.

El mecanismo de la venta de ropa (aparentemente dedicado a los carenciados) es utilizado con trampa por los comerciantes para conseguir buenos precios. La lógica de ese sitio, es ser lo que no es, pero aparentarlo, los paradores donde los crotos hacen como que los que deambulan, los pobres-pobres, están simuladamente beatificados por esta santería que los amontona, para que no se dejen ver. La hipócrita fraternidad, la estúpida solidaridad, son parte de la mentira nauseabunda.

Con displicencia, se narra de costado, una historia de borracheras, codo a codo, con esos exhombres que están destinados a no significar nada, y a flotar por una ciudad que hace lo posible para ignorarlos como un mal de época, que no siendo evitable, huele a podredumbre nostálgica.

Los voluntarios sirven y cocinan los guisos rancios, empeñados en ser útiles. Los cirujas cartoneros eluden el trabajo, ya instalados en esas ranchadas, donde los recluyó la sociedad decente, que de cualquier forma, quiere que se evaporen de allí.

Los que son de la trama se esconden o desaparecen en la urbe.

Llevar de un lado al otro la ropa sucia, barrer, recoger los vasitos de plástico y lavarlos, ¿será servir, cumplir con las tareas comunitarias? La mirada es sesgada, los empeños irrealizables. Estatuitas de vírgenes o de santos, carteles moralizantes de foco a ningún voltaje, colaboran en el zigzagueo.

“Mi operación es imperceptible, silenciosa, disimulada”. Javier está y no está allí. Se invisibiliza para poder ser irónico, sigue ausente, faltó a la cita, sabe que no es un igual, pero por momentos se siente cangrejo, roñoso, se fuga sin solemnidad.

Los banquetes populares, más insulsos no podrían ser, como si todos fueran transeúntes destinados a rodar, bañarse a medias, e irse de nuevo a la ciudad hostil.

Rituales optimistas, encuentros ocasionales, desperdicios humanos que remedan rictus y fraudes embebidos por el alcohol, dulce desesperanza y droga.

Los estupefacientes son un punto de reunión, la posibilidad de que en el mareo se juntaran o se despedazaran, siguiendo cada cual el mambo propio, como si así lograsen astillarse.

Tener asco, embriagarse de lugares comunes, ese grupo errante se dispersa, se atrae entre sí, y como marcados por la muerte y el olvido, se mantienen en la caja de vidrio que quiere aislarlo.

¿Esa familia, esa comunidad brancaleónica, grotesca, se distribuye en los rincones urbanos, y detrás de cada cangrejo (el que anda para atrás o para el costado, el desviado, el invertido, el hombre que mira a otro hombre bañarse en el parador) hay historias que no cierran, sin techo, a la interperie, que íntimamente se descuidan?

La escalinata donde dormía alguno se enrejó, el paisaje ciudadano entonces se recompuso. Hay odios mutuos que cobran vida nueva.

Existen exhombres que nada les importa, y otros están entregados a esas costumbres miserables.

Los repudiados son indigentes con ínfulas y hábitos rastreros (viajes en taxi, ser empleados, sentirse distintos de los parias)

¿Hasta dónde llegan las heridas y los tajos profundos que portan los que están expuestos porque andan en la calle, ellos van desapareciendo de a poco, casi sin que los demás lo noten.

Cuidar coches, ser libidinosos, borrachos, drogones, son estigmas que la rueda, la pendiente, transforman en señales y signos.

Tomar alcohol de quemar, tomar orín sin darse cuenta, son cuestiones extraviadas, que salen de su cauce y son intrascendentes.

La certeza de morir es una advertencia y un lloriqueo, ¿De que lado está la verdad?

¿En el realismo extremo, o en la ficción que lleva a lo imaginario? No hay sin registro, sino sobreviene lo fatal. “Escribo esto para que mis cangrejos tengan lugar seguro.” El guardián de mil formas de pobreza.

Jorge Quiroga

El cangrejero (FRAGMENTO)

Ese que tiene el aspecto de un tano prepotente, medio matón, malo sin maldad. Siempre amenaza a alguien, en broma o no. Le faltan cuatro dientes superiores. Dice, con fastidio, que el cura bautizó a su perro Pancho así nomás, como sin ganas. Que él se lo pidió, lo paró en la calle, padre, no me lo bautiza, y el cura aceptó, le hizo en ese mismo momento la señal de la cruz en la frente al can, repitió unas letanías, dos o tres bendiciones, y listo. Ofendido, dice que el cura le bautizó mal al perro, como sin ganas. Cuida autos en la plazoleta José Hernández. Ahora creo que para en Cabildo y Pampa. Una vez lo crucé, estaba tomando algo con el gallego Petrecca y el negro culo de mandril. Me llama la atención que estuviera tomando Coca-cola, mientras los otros tomaban vino blanco en botella de cartón. Sentados en el cantero de cemento de un árbol en la esquina de Moldes y La Pampa, Petrecca cuenta historias de cuando trabajaba como taxista y dormía en hoteles de paso. El vago le pregunta: ¿Siempre fuiste gallego?, y en seguida agrega: ¿Y siempre fuiste puto? Petrecca cuenta momentos de su juventud en España y asegura que el ácido lisérgico que tomó en sus años mozos no tiene ni comparación con el que se consigue acá. Semanas más tarde, cuando paso por esa misma esquina, compruebo que tiraron abajo el cantero de cemento del árbol. En esos tiempos, ese vago estaba siempre con su perro, como si fuera su hijo, dormían juntos, lo llevaba a todas partes. Estaba echado en la puerta de la Iglesia. Había tendido su cama y se disponía a dormir. Alguien tenía cocaína y ofreció a los que quisieran. Él, que estaba tirado en su colchón, se incorpora, acepta darle un saque al polvo y se vuelve a acostar, con los ojos cerrados. Nunca había visto a alguien que tomara y que se dispusiera a dormir, dado que me parecen acciones contradictorias. Me impacta mucho esa imagen. Por decir algo digo: un tirito antes de irse a dormir, eh y me responde: un tirito, un tirito, un tiro federal argentino. Esa noche otros cangrejos me dicen por lo bajo que el vaguito aquel es muy denso, que por las noches a veces le da por hablar y que no tiene punto final, que tienen que hacerse los dormidos para que se calle. Semanas más tarde se separa de su perrito Pancho, se lo deja a alguien que tiene un lugar donde guardarlo. Conserva durante un tiempo una fotografía del perro.

Javier Fernández. Editorial Mansalva, 2012.-

No hay comentarios.:

Publicar un comentario

Dejá tu opinión aquí